- 歯周病がある方・抜歯と診断された方へ

- 歯を失う原因の多くは「歯周病」

- 歯周病とインプラント治療

- 歯周病がインプラント治療に与えるリスクについて

- 歯周病をお持ちの方の治療の進め方

- 歯を守るために、まず歯周病治療を

- 抜歯が必要と診断されてしまった方へ

- 天然歯を守るか抜歯かの判断基準について

- 天然歯に近い機能を回復するインプラント

- 大切な歯を守るための予防対策と早期治療のポイント

歯周病がある方・抜歯と診断された方へ

歯周病や抜歯をすすめられた方でも、治療によって歯を残せる可能性があります。

歯周病や抜歯をすすめられた方でも、治療によって歯を残せる可能性があります。

どうしても抜歯が必要な場合でも、できるだけ負担の少ない方法をご提案いたします。

インプラントもその一つです。まずはご相談ください。

実際には、歯周病をきちんと治療・管理することで、インプラント治療を安全に行えるケースは多く存在します。

また、抜歯が必要と診断された場合でも、必ずしもすぐにインプラントをあきらめる必要はありません。まずは現在のお口の状態を正確に診断し、ご自身の歯をできる限り残す方法も含めて、治療の選択肢を一緒に考えてまいりましょう。

歯を失う原因の多くは

「歯周病」

歯の健康を損なう主な原因には、むし歯と歯周病があります。

歯の健康を損なう主な原因には、むし歯と歯周病があります。

そのなかでも、特に歯を失うリスクが高いのが歯周病です。進行がゆるやかな慢性疾患であるため、症状に気づきにくく、気がついたときには歯を支える組織が大きく破壊されているケースも少なくありません。

厚生労働省の調査によると、30〜40代以降の日本人の約8割が歯周病に罹患しており、年齢が上がるほど進行している傾向にあります。こうした歯周病が、歯の喪失につながる大きな要因となっています。

歯周病を防ぐために最も大切なのは、日々の歯磨きによるセルフケアです。

そして、定期的に歯科医院で専門的なチェックとクリーニングを受けることで、進行の予防や早期発見につながります。

歯周病とインプラント治療

インプラント治療は、歯を失った場合の優れた選択肢のひとつですが、当院ではすぐにインプラントを行うことが最善だとは考えていません。

インプラント治療は、歯を失った場合の優れた選択肢のひとつですが、当院ではすぐにインプラントを行うことが最善だとは考えていません。

まずは、残っている歯を保存できる可能性があるかをしっかりと評価し、そのうえで最適な治療方法を選択していきます。

特に歯周病が進行しているケースでは、ただ抜歯してインプラントに置き換えるのではなく、歯ぐきや骨の状態を詳細に確認し、歯を残せる見込みがある場合には、歯周病治療を優先して行います。

また、必要以上にインプラントを使用せず、最小限の本数でしっかりと噛める環境を整えることで、残っている歯への負担を軽減し、全体のバランスを保つことが可能になります。

インプラントはまわりの歯に負担をかけずに使えるため、残っている歯を長く保つことにもつながります。

当院では、歯周病の進行を抑えながら、必要に応じてインプラントを取り入れることで、お口全体の健康と機能を長く維持していくことを大切にしています。

歯周病がインプラント治療に

与えるリスクについて

顎の骨量が不足している場合のリスク

インプラント治療では、人工歯根(インプラント体)を顎の骨に埋め込む必要があります。そのため、骨の厚みや高さが十分に確保されていないと、インプラント体が安定せず、治療が難しくなる場合があります。

歯周病が進行すると、歯を支える骨が吸収・減少しやすく、結果としてインプラントの土台が不足することになります。骨の量が不十分なまま治療を進めた場合、治療後にインプラントがぐらついたり、歯ぐきから露出したりするリスクが高まります。

感染や炎症のリスクが高まる

歯周病菌が多く存在する環境では、インプラント手術後の傷口に細菌が入りやすく、炎症や化膿、痛みを引き起こすことがあります。

歯周病菌が多く存在する環境では、インプラント手術後の傷口に細菌が入りやすく、炎症や化膿、痛みを引き起こすことがあります。

さらに、「インプラント周囲炎」という感染症が発生するリスクも高くなります。これは歯周病に似た症状で、歯周病よりも進行が早いことが特徴です。放置すると骨の破壊が進み、インプラントそのものが脱落する可能性もあります。

インプラント治療を安全に進めるためには、歯周病をしっかりとコントロールし、清潔な口腔環境に整えておくことが重要です。

歯周病をお持ちの方の

治療の進め方

1. 徹底的な歯周病治療と生活習慣の見直し

まずは歯周病治療を行い、お口の中の細菌環境を整えることから始めます。炎症を抑え、歯周ポケット内のプラークや歯石を除去することで、インプラントに適した環境づくりを進めます。

まずは歯周病治療を行い、お口の中の細菌環境を整えることから始めます。炎症を抑え、歯周ポケット内のプラークや歯石を除去することで、インプラントに適した環境づくりを進めます。

また、歯周病は生活習慣とも深く関係しているため、喫煙・食生活・歯磨き習慣などの見直しも大切です。

当院では、経験豊富な歯科医師と歯科衛生士が連携し、患者様一人ひとりに合った指導と処置を行っています。

2. 顎骨が不足している場合の骨造成手術

歯周病によって骨が失われているケースでも、骨を補う処置(骨造成手術)を行うことでインプラント治療が可能になることがあります。具体的には、GBR(骨誘導再生法)やソケットリフト、サイナスリフトなどの方法があり、顎の骨を必要な高さ・厚みに整えることで、インプラント体をしっかりと支える土台を形成します。これにより、脱落や感染のリスクも軽減されます。

3. 定期検診とメインテナンスの継続

歯周病の再発を防ぐためには、インプラント治療が完了した後も定期的な検診とメインテナンスが欠かせません。毎日の正しい歯磨きだけでなく、歯科医院での専門的なクリーニングを受けることで、セルフケアだけでは落としきれない歯垢や歯石を除去し、口腔内の健康を維持します。

歯周病の再発を防ぐためには、インプラント治療が完了した後も定期的な検診とメインテナンスが欠かせません。毎日の正しい歯磨きだけでなく、歯科医院での専門的なクリーニングを受けることで、セルフケアだけでは落としきれない歯垢や歯石を除去し、口腔内の健康を維持します。

メインテナンス時には、インプラントの状態も丁寧に確認し、トラブルを早期に発見します。

歯を守るために、

まず歯周病治療を

を支えているのは、歯ぐきや歯槽骨などの「歯周組織」です。これらが歯周病菌によって徐々に壊されていくのが「歯周病」です。初期は痛みなどの症状が出にくいため、気づかないうちに進行してしまうことも少なくありません。

を支えているのは、歯ぐきや歯槽骨などの「歯周組織」です。これらが歯周病菌によって徐々に壊されていくのが「歯周病」です。初期は痛みなどの症状が出にくいため、気づかないうちに進行してしまうことも少なくありません。

とくに30代以降になると、歯ぐきからの出血や腫れといった初期症状が現れる方が多くなります。歯の表面に付着した歯垢(プラーク)がそのまま放置されると、やがて硬くなり歯石へと変化し、通常の歯磨きでは取り除けなくなってしまいます。このような状態を放っておくと、歯槽骨が少しずつ溶けていき、最終的には歯を失うおそれもあります。

当院では、まず歯ぐきの状態を丁寧に確認し、歯周ポケットの深さを測定します。その上で、専用の器具を使って歯石や細菌をしっかり除去し、炎症を抑える治療を行います。

また、日々のケアの質を高めるためのブラッシング指導もあわせて行います。

歯周病は、毎日の丁寧な口腔ケアと、定期的な歯科受診により予防・管理することが可能な病気です。お口の健康状態を長く保つためにも、症状が出ていなくても定期的なチェックを受けることをおすすめいたします。

抜歯が必要と

診断されてしまった方へ

抜歯が必要となるケース

1 重度の歯周病

歯を支える骨(歯槽骨)が大きく失われ、歯の動揺が激しい場合、感染の拡大を防ぐ目的で抜歯が必要になることがあります。

歯を支える骨(歯槽骨)が大きく失われ、歯の動揺が激しい場合、感染の拡大を防ぐ目的で抜歯が必要になることがあります。

2 むし歯の極端な進行

むし歯が深く根の先まで進んでしまい、根管治療を行っても保存が難しいと判断された場合は、感染源の除去として抜歯を選択します。

3 歯の深い破折

歯が根元まで割れてしまった場合、接着や修復が不可能となるため、抜歯が適応となることがあります。

歯が根元まで割れてしまった場合、接着や修復が不可能となるため、抜歯が適応となることがあります。

4 親知らずのトラブル

周囲の歯や歯ぐきに悪影響を及ぼしている場合や、繰り返し炎症を起こしている場合は、症状の再発を防ぐために抜歯を検討します。

5 感染の拡大

感染が根の先から顎の骨や隣の歯にまで広がる可能性がある場合、重症化を防ぐために感染源となる歯を抜歯する必要があります。

感染が根の先から顎の骨や隣の歯にまで広がる可能性がある場合、重症化を防ぐために感染源となる歯を抜歯する必要があります。

6歯根吸収や歯の機能喪失

歯の根が吸収されて機能を果たさなくなった場合には、残すことが困難なため抜歯となります。

7 矯正治療や修復困難なケース

歯列矯正のスペース確保や、位置的に修復が困難な歯については、計画的に抜歯が行われることもあります。

歯列矯正のスペース確保や、位置的に修復が困難な歯については、計画的に抜歯が行われることもあります。

いずれのケースにおいても、他の治療法(歯周治療・根管治療など)を十分に検討したうえで、歯科医師が抜歯は避けられないと判断した場合にのみ、最終的な選択肢としてご提案いたします。

天然歯を守るか抜歯かの

判断基準について

歯科医療においては、「可能な限りご自身の歯を残すこと」は基本方針とされています。しかし実際の診療では、歯の状態や患者様の全身の健康状態など、さまざまな要素を総合的に診断したうえで、保存治療を続けるか、抜歯を選択するかを検討する必要があります。

- 歯の残存状態(歯質の量、破折の有無など)

- 歯周組織の健康状態(骨吸収の程度や動揺の有無)

- 治療の成功見込み(根管の形態や感染の程度など)

- 治療にかかる期間・費用

- 全身疾患の有無や年齢などの全身的要因

- 患者様の生活背景や希望

これらを踏まえたうえで、歯科医師と相談しながら「長期的に安定する治療法」を選ぶことが重要です。

抜歯の選択に迷いがある場合には、「セカンドオピニオン」を活用するのも有効な選択肢です。

根管治療

むし歯が進行して神経まで達してしまった場合でも、すぐに抜歯とは限りません。

歯の内部にある感染した神経や細菌を丁寧に取り除き、根の中を消毒・密閉する「根管治療」を行うことで、歯を残せる可能性があります。近年では、マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)を活用した高精度な処置によって、これまで抜歯と診断されていたようなケースでも、保存できる症例が増えてきました。

ただし、根の形が極端に複雑だったり、感染が深く広がっていたりする場合は、治療をしても長期的に安定しないと判断し、抜歯を余儀なくされることもあります。

また、根管治療を行った歯は内部がもろくなるため、多くの場合は被せ物などで補強する必要があり、通院回数や費用などの注意点も事前に確認し、検討することが大切です。

歯周外科治療

進行した歯周病によって歯ぐきが下がり、歯槽骨が大きく失われた状態でも、外科的な処置によって歯を保存できる可能性があります。

歯と歯ぐきの隙間(歯周ポケット)が深く、通常のクリーニングだけでは改善が難しい場合には、フラップ手術などの歯周外科治療を検討します。感染した組織を除去し、歯根の表面を清潔にしたうえで、状態に応じて骨の再生を促す治療(歯周組織再生療法など)を行うこともあります。

ただし、歯の動揺が著しい場合や、骨吸収が深く広がっている場合には、治療を行っても長期的な安定が見込めないこともあります。そのようなケースでは、無理に残すよりも抜歯を選択した方が、お口全体の健康を維持しやすいこともあります。

歯周外科治療は、保存の可能性が残っている歯に対しては、抜歯を回避するための重要な手段のひとつです。

欠損補綴(インプラント、ブリッジ、入れ歯など)

歯を残すことが難しいと診断された場合には、失った歯を補う「欠損補綴」が必要になります。主な方法にはインプラント・ブリッジ・入れ歯があり、治療期間や費用、装着感などに違いがあります。

保存治療は通院回数が多く、保険外治療を含むこともあるため、経済的負担も判断材料のひとつになります。

インプラントは高額になりやすい一方で、見た目や機能性が自然に近く、周囲の歯に負担をかけにくいという利点があります。ブリッジは短期間で治療が完了する反面、健康な隣の歯を削る必要があります。入れ歯は費用を抑えやすい一方、装着感や噛む力に課題を感じることがあります。

治療の選択は、費用・見た目だけでなく、年齢や生活習慣、将来のメインテナンスも含めて総合的に検討することが重要です。

天然歯に近い機能を回復する

インプラント

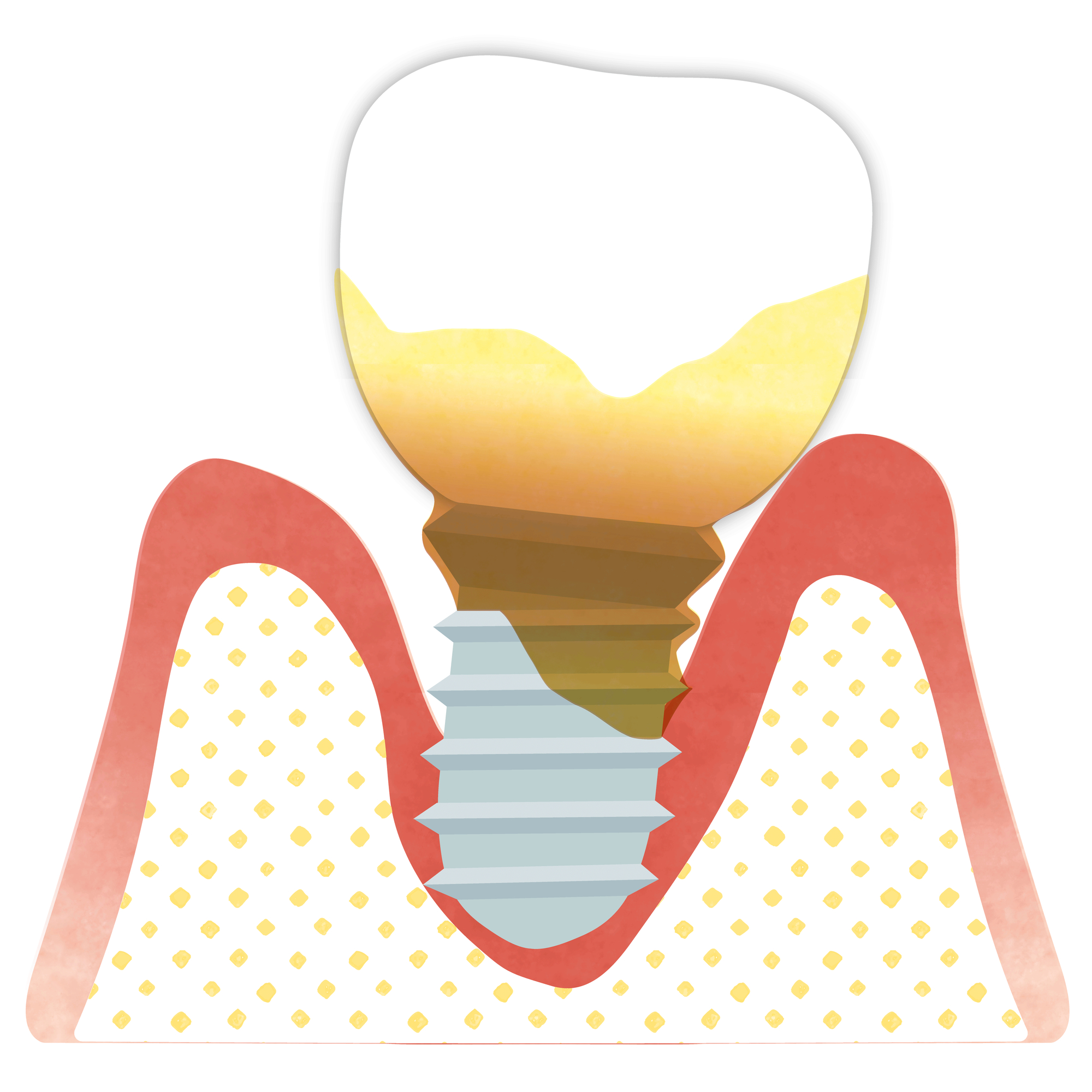

インプラント治療とは、チタン製の人工歯根を顎の骨に埋め込み、その上に人工の歯を取り付ける方法です。見た目の自然さだけでなく、噛む力の回復という点でも、現在の補綴治療の中では最も天然歯に近いと言われています。

従来のブリッジや入れ歯と異なり、インプラントは周囲の歯を削ったり支えにしたりする必要がないため、他の歯に負担をかけません。

また、しっかりと噛めることによって、食事の満足度や栄養バランスの改善にもつながります。さらに、インプラントは顎の骨に直接力が伝わるため、歯を失ったことで起こる骨の吸収を抑える効果も期待できます。

ただし、一定の骨の厚みや量が必要であり、全身の健康状態によっては適用が難しい場合もあるため、事前の精密な検査と診断が欠かせません。

大切な歯を守るための

予防対策と早期治療の

ポイント

歯を失うリスクをできるだけ減らすには、日々の正しいケアと定期的な歯科受診が欠かせません。歯科疾患の多くは、軽度のうちに適切な処置を行えば、進行を食い止めることが可能です。

とくにむし歯や歯周病といった歯の喪失につながる疾患は、初期には自覚症状が少ないため、早期発見が何より重要です。定期的な検診とプロのケアにより、日常のブラッシングでは落としきれない汚れを除去し、トラブルを予防しましょう。

問題が小さいうちに対処することで、治療の選択肢も広がり、通院回数や費用の負担も抑えることができます。

日常のオーラルケアと定期検診の大切さ

むし歯や歯周病は、適切なセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアによって予防が可能な病気です。日常のブラッシングでは、表面をただ磨くだけでなく、歯と歯の間や歯ぐきとの境目など、細部まで意識して磨くことが大切です。歯間ブラシやフロスを併用することで、プラーク除去率が格段に向上します。

むし歯や歯周病は、適切なセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアによって予防が可能な病気です。日常のブラッシングでは、表面をただ磨くだけでなく、歯と歯の間や歯ぐきとの境目など、細部まで意識して磨くことが大切です。歯間ブラシやフロスを併用することで、プラーク除去率が格段に向上します。

さらに、フッ素配合の歯みがき剤の活用や、糖分の摂取タイミングを見直すことも、むし歯予防には効果的です。

日々の正しいオーラルケアと歯科医院での定期検診を受けることで、むし歯や歯周病を早期に発見・治療することができます。

早期の根管治療で歯を守る

むし歯が神経まで進行した場合でも、適切なタイミングで根管治療を行えば、歯を抜かずに残せることがあります。根管治療では、歯の中の感染した神経や組織を取り除き、根の内部を洗浄・消毒して密封することで、再感染を防ぎます。

むし歯が神経まで進行した場合でも、適切なタイミングで根管治療を行えば、歯を抜かずに残せることがあります。根管治療では、歯の中の感染した神経や組織を取り除き、根の内部を洗浄・消毒して密封することで、再感染を防ぎます。

とくに早期に発見し、早めに処置を行うことで、治療の成功率が高まり、歯の寿命を延ばすことにもつながります。最近ではマイクロスコープを用いた精密な処置も普及しており、これまでなら保存が難しかったケースでも対応可能な場合が増えてきました。

治療後は、歯の強度を保つために被せ物で補強することが重要です。

特に奥歯など噛む力がかかる場所では、放置せずに早めの補綴処置を行うことで、歯を長く機能させることができます。

歯周病の早期治療と進行を防ぐ対策

歯周病は、歯を支える周辺組織に慢性的な炎症が起こる疾患で、進行すると顎の骨が破壊され、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。しかし、初期の歯肉炎の段階であれば、治療により健康な状態に回復させることが可能です。

歯周病は、歯を支える周辺組織に慢性的な炎症が起こる疾患で、進行すると顎の骨が破壊され、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。しかし、初期の歯肉炎の段階であれば、治療により健康な状態に回復させることが可能です。

歯ぐきの腫れや出血、口臭の悪化などの症状が現れた場合は、できるだけ早く歯科医院を受診し、適切なクリーニングや治療を受けることが大切です。歯石の除去や、歯周ポケット内の洗浄・消毒といった処置を行うことで炎症の原因を取り除いていきます。

また、喫煙は歯周病を悪化させる大きな要因です。血流を悪化させて免疫機能を下げるため、治療の効果が出にくくなる傾向があります。歯周病の改善と予防のためには、禁煙や食生活など生活習慣の見直しも重要なポイントとなります。